في الثالث عشر من شعبان من سنة 1245 الموافق 7/2/1830 عقد مجلس الوزراء الفرنسي اجتماعاً ترأسه الملك شارل العاشر وحضره رئيس الوزراء جول دو بوليناك قرر فيه احتلال الجزائر، وجرى تنفيذ القرار بعد 6 شهور، ليبدأ الاحتلال الفرنسي الذي دام قرابة 130 عاماً.

وكانت الذريعة الرسمية لاحتلال الجزائر هي أنه قبل 3 سنوات، في أول شوال 1242=4/1827، أهان الوالي الجزائري الداي حسين باشا، المولود سنة 1765، قنصل فرنسا الجنرال بيير دوفال Pierre Deval وضربه بمِنشَّة ذباب كانت في يده، ولذلك قصة؛ فقد كانت فرنسا تحت الحصار البحري البريطاني في أيام الثورة الفرنسية وحروب نابليون مع بريطانيا وأوروبا التي امتدت من سنة 1789 إلى سنة 1815، واشترت فرنسا أثناءها من الجزائر محاصيل القمح من سهول الداخل الجزائري، وتم الشراء بالدَّين بوساطة تاجرين يهوديين احتكرا تجارة القمح بالشراكة مع حاكم الجزائر الداي، ورفض نابليون سداد الدين متعللاً أن الأسعار كانت باهظة، وماطلت الحكومات الفرنسية من بعده أكثر من 30 سنة دون أن تسدده، فلما حل عيد الفطر وجاء القنصل الفرنسي يهنئ الوالي به، أثار معه موضوع الدين والتعجيل بسداده، فدخل القنصل في مماحكة طالت فأراد الوالي حسمها فطلب أن يجيبه ملك فرنسا على رسالة أرسلها من سنوات حول سداد هذا الدين، فأجابه القنصل أنه ليس من عادة ملك فرنسا أن يكاتب من هو دونه مباشرة بغير واسطة، فأثار بسوء أدبه غضب الوالي الذي ضربه في ردة فعل عفوية.

ويذهب بعض المؤرخين أن القنصل تعمد إهانة الوالي لإيجاد ذريعة تستطيع فرنسا من خلالها مهاجمة الجزائر، وليس هذا مستبعداً ففرنسا كانت دولة استعمارية كبرى في القرن الثامن عشر، سيطرت في أمريكا الشمالية على كندا والساحل الشرقي الجنوبي من أمريكا، وعدة مناطق في غرب الهند، ولكنها فقدت جزءاً كبيراً منها في حروب القرن الثامن عشر والثورة الفرنسية، فكان أحد أهدافها أن تسترجع مكانتها كدولة استعمارية وتحتل أراضي جديدة بدلاً عن التي خسرتها، فقاد نابليون في سنة 1213/1798 حملة لغزو مصر ليجعلها قاعدة للتوسع الاستعماري الفرنسي بالمشرق، ولكن بريطانيا كانت له بالمرصاد لأنها أدركت أن هذه خطوة ستعقبها خطوات على طريق تهديد مستعمرتها في الهند، فأجبرته على الجلاء.

وكانت الحملة الفرنسية على مصر، على فشلها، تجربة أظهرت أن المزاوجة بين الأسلحة الجديدة وما يناسبها من الأساليب الحربية الحديثة قد جعلت التغلب على جيوش المسلمين قليل التكلفة، وخُيِّل للحكومات الفرنسية المتعاقبة أن مهربها من الاضطرابات الداخلية هو في استعمار البلدان العربية والأفريقية، وبخاصة أن استعمار المشرق العربي يدغدغ المشاعر الدينية لدى الجماهير التي تقدس لويس التاسع الذي هزمه الأيوبيون في المنصورة، ثم لقي نحبه أثناء حملة فاشلة على شواطئ تونس، أما النخبة الفرنسية فسترضيها ثروات طائلة التي ستجنيها من المعادن الكامنة والأراضي الخصبة واليد العاملة الرخيصة في المغرب العربي وفي أفريقيا.

ومن ناحية أخرى كانت بريطانيا تتحكم في الملاحة في البحر المتوسط من خلال مستعمرتي جبل طارق ومالطة، ولذا فإن سيطرة فرنسا على الشمال الأفريقي ستمنحها بعض التكافؤ المنشود مع عدوتها اللدود التي هزمتها هزيمة منكرة في واترلو سنة 1815.

وكانت الذريعة الأخرى الأكبر هي أن سواحل البربر، وهي كلمة أطلقها الغرب على سواحل المغرب العربي، كانت مقراً لكثير من القراصنة المسلمين الذي كانوا يهاجمون السفن التجارية الأوروبية ويستولون عليها ويعودون بغنائمهم إلى المرافئ المسلمة، وهذه قضية ينبغي الوقوف عندها لأهميتها التاريخية وفيما يتعلق باحتلال الجزائر.

ويرجع أصل هذه القضية إلى المسلمين الذين خرجوا من الأندلس ولجأوا إلى سواحل البلاد المسلمة في شمال أفريقيا، وكانوا يهاجمون السفن الأسبانية انتقاماً مما جرى عليهم من تشريد ومصادرة، وبمرور السنين أصبح الأمر إحدى مهن هذه المناطق، وكان البحارة المسلمون، ومعهم مارقون وقراصنة أوربيون، ينطلقون من سواحل الجزائر وتونس والمغرب ويهاجمون سفن الأعداء من الكفار ويستولون على بضائعها الثمينة ويسترِّقُون من على ظهرها، ويقومون كذلك بغزو القرى الأوروبية الساحلية الضعيفة، وكان ذلك عند المسلمين منهم غزواً مشروعاً وجهاداً حقاً، وكانوا يتمتعون ضمنياً بحماية ولاة هذه البلدان ومن ورائها الحماية العثمانية، ولم يكونوا يشكلون تهديداً حقيقياً للملاحة وإن كانوا مصدر إزعاج وخطر لكثير من السفن الصغيرة.

ولم تكن هذه حالة شاذة، فقد كانت بحار العالم تعج بالقراصنة الذين تمتع كثير منهم بحماية وتشجيع الدول الكبرى ما داموا يهاجمون أعداءها، ونشير على سبيل المثال إلى فرسان مالطة أقوى قراصنة البحر المتوسط، وإلى أن البحر الكاريبي كان يزدحم بالقراصنة الذين تمتعوا بالحماية البريطانية، وعلى رأسهم السير فرانسيس دريك الذي قاد فيما بعد الأسطول البريطاني وهزم به الأسطول الأسباني، وكان مؤتمر فيينا في سنتي 1814-1815 والذي أعقب حروب نابليون أول محاولة أوروبية جماعية للقضاء على القرصنة، وكان إعلان باريس سنة 1856 أول ميثاق دولي حرَّم القرصنة واعتبرها عملاً غير مشروع.

وكانت الدولة العثمانية في أول الأمر تدعم وتتعاون مع هؤلاء الغزاة، وأصبح كثير منهم قادة لأسطولها البحري، ولكن بحلول القرن السابع عشر اتسعت صلاتها الخارجية لتشمل تحالفات مع فرنسا حيناً ومع بربطانيا حيناً آخر، وهما أكبر دولتين بحريتين في ذلك العصر، وأصبح الغزاة البحريون مصدر إزعاج للعلاقات الخارجية العثمانية، وصار من سياسة الدولة إيقاف هذه الظاهرة لما في استباب الأمن التجاري في حالة السلم من مصالح متبادلة تعود على الدول كلها بالخير والفائدة، وتضمنت كثير من الاتفاقيات الدولية التي وقعتها الدولة العثمانية فقرات تتعلق بمكافحة القرصنة، ونورد على سبيل المثال فقرة وردت في اتفاقية 1826 التي عقدتها الدولة العثمانية مع روسيا جاء فيها: يعتني الباب العالي اعتناء تاما بمنع قراصنة المغرب من تعطيل التجارة والملاحة الروسية بأي حجة... وأن يحرر بهذا الصدد فرمانا صارما إلى بلاد المغاربة بحيث لا تدعو الضرورة تكراره مرة ثانية. وقد حققت الدولة العثمانية في هذه الصدد نجاحاً غير مكتمل، إذ لم تكن سلطتها على ولايات الجزائر وتونس وطرابلس الغرب وثيقة في كثير من الأوقات، ولأن الغزاة كانوا يستغلون فترات الاضطراب الأوروبية وضعف الدول عن تعقبهم أو الانتقام منهم.

وكانت الحكومة الفرنسية في موقف داخلي لا تحسد عليه عندما قررت غزو الجزائر في قرصنة دولية تحت شعار القضاء على القرصنة البحرية، فقد كان الملك شارل العاشر الذي تولى العرش سنة 1824 رجعي التفكير، عنصري النزعة، شديد التعصب، وجاء بوزارات ووزراء على هذا النهج، يريدون أن ينتزعوا من الشعب ما حصل عليه من حريات في الثورة الفرنسية عام 1789، ولذا فقد كان غزو الجزائر أحد وسائل هذه الدولة لتحسين وضعها الداخلي والحصول على التأييد الشعبي وكبح جماح المعارضة المشتدة الأوار، ذلك إن ضمير الشعب الفرنسي أكثر شعوب أوربة تأثراً بأحداث الحروب الصليبية وتقاليدها، رغم أنها حروب اشترك فيها غيره من الشعوب، ورغم أن المسارات الدموية لهذه الحروب ثم إخفاقها في النهاية على يد المسلمين، وهو فصل من التاريخ شاءت بعض الشعوب الأوربية أن تتناساه، إلا أن الرواية الفرنسية لهذه الحروب على مدار القرون تقلب الحقائق وتنفخ في ضمير الفرنسيين ما يدفع كثيراً منهم لازدراء الإسلام والحقد على المسلمين.

ولم تكن الدولة العثمانية أفضل حالاً من فرنسا، وهي الحكومة العليا والحامية الرسمية لولايتي تونس والجزائر اللتين كانتا تتمتعان بحكم ذاتي أقرب إلى الاستقلال العملي، فقد اتسم عهد السلطان محمود الذي تولى الحكم سنة 1223= 1808بالضعف وتمرد الأقاليم غير المسلمة بتأييد من الدول الأوربية، وخاضت الدولة العثمانية حروباً متلاحقة في أوكرانيا، واليونان وجزيرتي قبرص وكريت، والحجاز ونجد، وخسرت أغلب هذه الحروب، وبسبب هذا الضعف استعانت الدولة العثمانية بمحمد علي باشا الكبير في مصر للقضاء على تمرد كريت مقابل أن تبقى تحت حكمه، فلمس ضعف الدولة وتهلهل بنيانها، وأخذ يُعِدُّ نفسه لوراثتها، واحتلت فرنسا الجزائر والدولةُ العثمانية مستنزفَةُ القوى تُعِدُ ما تبقى لديها لمواجهة محمد علي باشا الكبير الذي حشد الجيوش المصرية وأرسل على رأسها ابنه إبراهيم باشا في سنة 1247=1831 فاستولت على مدن الشام ثم دخلت الأناضول فهزمت الجيش العثماني في قونية سنة 1248=1832 وأصبح الطريق مفتوحاً أمامها إلى استانبول، ثم ما لبثت الدول الغربية أن تنادت وأنذرت محمد علي للعودة إلى حدود مصر، فما كان أمامه إلا الانصياع، وانتهت حملته بالفشل، وخلا الجو لفرنسا لترسيخ وجودها على أرض الموحدين والمرابطين التي طالما كانت موئلا للعروبة والإسلام.

وكانت الحكومة الفرنسية على علاقة وثيقة بمحمد علي باشا الكبير في مصر، فقد اعتمد على الخبراء الفرنسيين في بناء جيشه وتطوير الزراعة والصناعة في مصر، وأرسل البعثات العلمية والعسكرية إليها، فأرادت الحكومة الفرنسية أن تستغل نزاعه مع الدولة العثمانية، وأن تستثير طموحه الذي لا يعرف الحدود، فحاولت أن تدفعه لغزو الجزائر ووعدته بالمدد والتأييد، وأبدى محمد علي استعداده لذلك ولكن بشرط أن تكون الجزائر تحت حكمه، فأعرضت الحكومة الفرنسية عنه، وبدأت في استعداداتها للمعركة بأن فرضت حصاراً بحرياً على الجزائر ولكنه لم يحقق النتائج المرجوة منه.

واعتمدت الحكومة الفرنسية في تخطيطها لغزو الجزائر على خطط كان نابليون قد وضعها من قبل، وهو دليل - إن احتيج إلى دليل - على الأطماع المبيتة لغزو الجزائر وغيرها من الدول القابلة للاستعمار، فقد كان نابليون قد أرسل ضابطاً فرنسياً إلى الجزائر عام 1808، وكلفه أن يدرس بالتفصيل مشروع الحملة الفرنسية ووضْعِ الخطط العسكرية الشاملة، وقد قام هذا الضابط بمهمته، وصحح المواقع على الخرائط ورفع تقريراً وافياً عن الشاطئ الأفريقي والأماكن التي تصلح لإنزال الجنود، وأشار إلى الطرق والآبار والوسائل التي تؤدي إلى حشد القوات وربطها والسير في حلقات الحملة، ولذا كانت الحملة الفرنسية التي غزت الجزائر على علم تام بطبيعة الأرض الجزائرية من ناحيتها الجغرافية والطبوغرافية ولديها الخرائط المفصلة عنها.

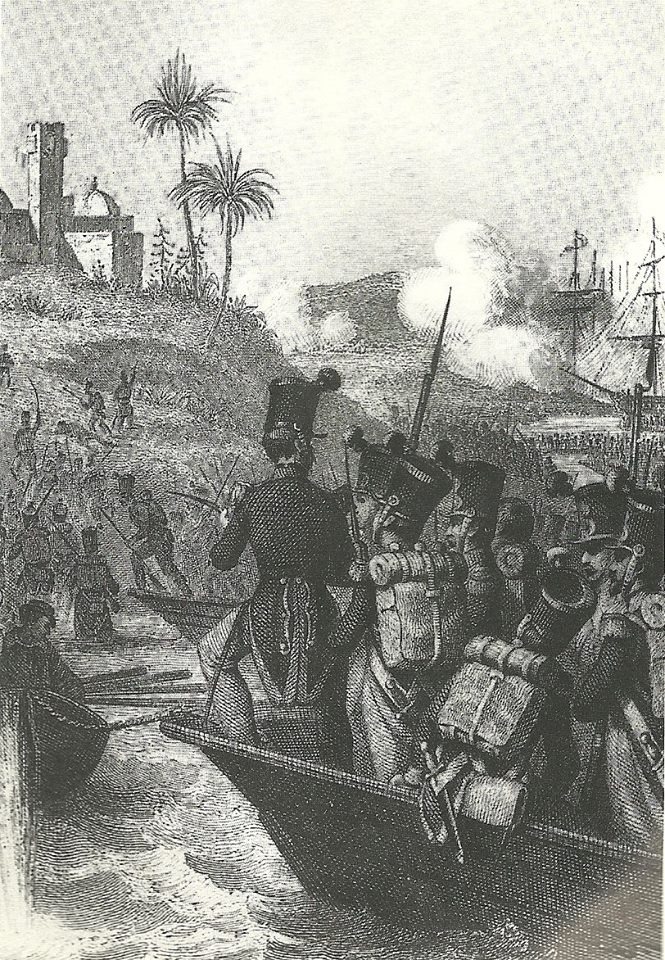

وبدأ الغزو بأن أبحر من ميناء طولون أسطول فرنسي من 103 سفن تحمل 27.000 جندي بحري و28.000 جندي بري، ونزلت هذه القوات في سيدي فرج غربي مدينة الجزائر، وكان في مواجهتها 7.000 جندي نظامي جزائري، و 19.000 جندي من قسنطينة ووهران و 17.000 مقاتل من قبائل البربر، ولقيت القوات الغازية مقاومة عنيفة تغلبت عليها بفضل مدفعيتها المتفوقة في سرعة الحركة ودقة التسديد، وأصابت برجاً كان مليئاً بالذخائر والمتفجرات وكان لانفجاره ضرر مادي كبير، ومعنوي أكبر، على المدافعين عن الجزائر، وجنح الداي للاستسلام، ودخلت القوات الفرنسية الجزائر بعد 3 أسابيع في 14 محرم 1246=5/7/1830، وأعطت فرنسا الأمان للداي وأهله وأمواله، وغادر الجزائر إلى إيطاليا ثم الإسكندرية حيث توفي سنة 1838، وهكذا انتهى الحكم العثماني الذي دام قرابة 300 سنة.

وكانت عملية قرصنة دولية رابحة، فقد كانت الجزائر دولة غنية، ووجدت فرنسا في خزائنها من الأموال ما قيمته 49 مليون فرنك ذهبي، ومن الحنطة والشعير 3 ملايين فرنك، ومن المدافع والبنادق والبارود والقنابل وغيرها مع ثمن الأملاك الأميرية 50 مليوناً، إضافة إلى الديون التي ما عاد على فرنسا سدادها.

والانتصار في معركة لا يعني ربح الحرب، بل لم ينقذ حكومة شارل العاشر من السقوط، فقد خلعته الثورة المسماة بثورة الأيام الثلاثة المجيدة في آخر تموز/يوليو 1830، وجاءت بابن عمه لويس فيليب ملكاً على حكومة كان أغلبها من المتنورين الذي عارضوا حملة الجزائر، ولكنهم تابعوا احتلالها عندما وصلوا إلى الحكم.

وبعد قرابة 6 أشهر بدأت فرنسا في التحول من احتلال الجزائر إلى استعمارها، وعين الملك الدوق روفيجو رئيساً للقوات الفرنسية في الجزائر، فأساء معاملة وجهاء الجزائر، وأباد قبيلة بأكلمها، وسارع في مصادرة الأراضي من الجزائريين وبخاصة أولئك ذوي الأصول العثمانية، واستملكها لصالح فرنسا في تعسف بالغ وظلم شديد، فخشيت الدولة الفرنسية عاقبة ذلك واستدعته في سنة 1833، وما لبثت فرنسا أن أعلنت رسمياً في سنة 1834 عن تأسيس مستعمرة في المناطق المحتلة من الجزائر، وأطلقت على حكومتها اسم حكومة السيف، وجعلت عليها حاكماً عاماً من كبار الضباط يرتبط بوزارة الحرب، وكان المارشال بوجو أول حاكم عام للجزائر واتبع سياسة الأرض المحروقة المعتمدة على القتل والترويع والتعذيب.

وشكَّل الجنرال برتران كلوزيل بعد الاحتلال شركة لشراء الأراضي الزراعية وتشجيع المزارعين الأوروبيين على استيطان الجزائر والعمل في الزراعة، ولما صار في منصب الحاكم العام استغل ذلك واشترى أراضي أكثر وشجع ضباطه وموظفيه على أن يحذوا حذوه، فصارت السياسة الفرنسية مبنية على الفساد والمصالح الشخصية البحتة في استعمار الجزائر وإبادة الجزائريين.

كان جهاد الجزائر سلسلة طويلة من النضال السياسي والمسلح انتصر في نهايتها شعب الجزائر، وانتزع استقلاله من فرنسا، وما كان للاحتلال الفرنسي أن يستقيم أمره في بلد كالجزائر تمرس كثير من سكان سواحله بالرباط والجهاد، وامتاز بربره في الداخل بالتقشف والصلابة والاحتساب، ويضيق المجال عن تناول كل مراحل هذا الجهاد الذي أطلقه من عقاله الغزو الفرنسي، فنكتفي بالحديث باختصار عن أولى مراحله التي كان ابن بجدتها المجاهد الأكبر: الأمير عبد القادر الجزائري.

الإنزال الفرنسي في سيدي فرج

لما وصل الجيش الفرنسي بعد 6 أشهر من الغزو إلى وهران في غرب الجزائر، نادى بالجهاد شيخُ الطريقة القادرية محي الدين بن مصطفى الحسني الجزائري، وما لبث بعد عام لكِبَر سنِّه أن أعطى الراية لابنه الأمير عبد القادر الجزائري، وعمره 24 سنة، والذي برهن أنه يملك عزيمة المجاهد ومرونة السياسي وصبر أولى العزم، فوحد القبائل تحت لوائه الإسلامي، ونظم المقاومة في كتائب اتبعت أولا أسلوب حرب العصابات، ثم حول ولاية وهران كلها إلى إمارة إسلامية وقوة تهدد الجيش الفرنسي أكبر تهديد، فاضطر الفرنسيون لتوقيع معاهدة سلام معه في سنة 1834، جعلت منه ممثل الجزائر روحاً وحقيقة.

وواجه الأمير عبد القادر أكبر تحدٍ له في جمع قبائل متناحرة وذات تاريخ طويل في التنافس والشحناء، وفي إبقائها حوله متعاضدة متكافلة محتسبة رغم ما تتكبده من الخسائر والتكاليف والمكاره، ونجح في ذلك لأنه كان يتعامل مع أنصاره ومناوئيه بروح الإسلام السمحة وتواضع لا مثيل له، وراءه صلابة لا تلين في الحق، وفور توقيع معاهدة 1834 بدأ الأمير عبد القادر في فرض حكمه على بعض قبائل البربر العاصية، وأدركت فرنسا خطورة ذلك فنقضت الاتفاق خلال فترة وجيزة وهاجمته، ولكنه هزمها في أغلب المعارك التي خاضها، ورغم أن فرنسا اشتدت في ضراوتها ووحشيتها في مواجهة عبد القادر إلا أنها في النهاية اضطرت لتوقيع معاهدة تفنا في سنة 1837 والتي منحت عبد القادر السيطرة على أراض أكثر من ذي قبل مقابل اعترافه بفرنسا كدولة مستعمرة.

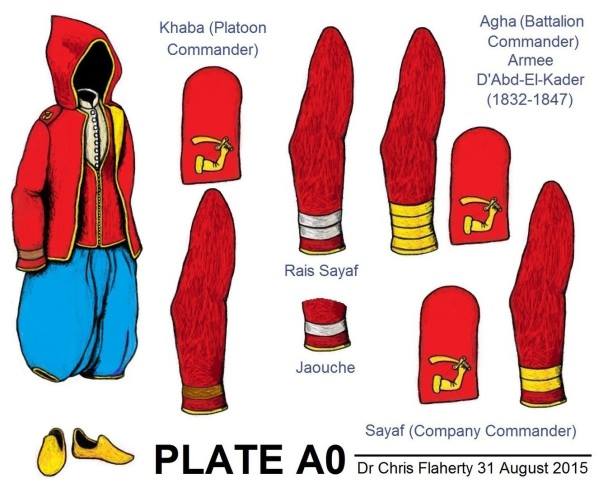

واستغل الأمير عبد القادر الاتفاق فأسس في مناطقه دولة بالمعنى الحديث والشامل والعادل، فقد رفض أن يدعى بالسلطان، وتلقب بناصر الدين، وبقي يعيش حياة تقشف وشظف، وأسس بنيان دولته على الشورى والعدل، وكان فقيهاً عالماً ورعاً، واستعمل في ديوانه اليهود والنصارى بناء على كفاءتهم وإخلاصهم، وأصدر عملته وسمى نقودها المحمدية، ونظم جيشه إلى مشاة وفرسان ومدفعية، وأنشأ معامل للأسلحة وووزع مخازنها في أراضيه لتكون قريباً من مجاهديه.

ولكن الأمير عبد القادر لم يتمكن من توحيد البلاد، فبقيت أجزاؤها الحرة منفصلة ما بين غرب وشرق، وكانت قسنطينة عاصمة الشرق قد استعصت على الغزاة وقاومتهم بنجاح، وأعلن واليها أحمد بن محمد رفع المظالم والمكوس، والاقتصار على جباية الزكوات، وأعاد تنظيم قواته على أساس عصري، وجعل ضباطها من الجزائريين بدلاً من الأتراك، وصارت العربية لغتها، واستطاع تحقيق انتصار كبير في سنة 1836 حين دحر هجمتين للقوات الفرنسية واضطرها للانسحاب، ولكنه كان يفتقد القوة الكافية لاستثمار انتصاره، ولما اتفق الفرنسيون مع الأمير عبد القادر تمكنوا من حشد قواتهم وتركيز جهودهم على قسنطينة فما لبثت أن سقطت بيد الفرنسيين في منتصف عام 1253=1837 بعد حوالي 7 سنوات من الغزو.

ولم تقتصر المقاومة على المناطق الحرة بل كان من أول إرهاصات المقاومة بعد أن وقع الداي اتفاق الاستسلام، وباتت المواجهة العسكرية في المدن غير ممكنة، أن قام الأديب حمدان بن عثمان الخوجة الحنفي، المولود سنة 1187=1773، بتنظيم ما عُرِف باسم لجنة المغاربة أو حزب المقاومة، لمقارعة الاستعمار الفرنسي بالقلم واللسان، فنفاه الفرنسيون من الجزائر، فأقام مدة بفرنسا يناضل عن أهله وبلده بما يستطيع وبالتنسيق مع الأمير عبد القادر، ثم سافر إلى اسطنبول حيث توفي فيها تقديراً في سنة 1257=1841.

مدفع عثماني صنع في سنة ١٥٥٠، أخذه الفرنسيون ووضعوه في المتحف الحربي بباريس

وواجه الأمير عبد القادر حرباً معنوية أرادت بها فرنسا أن تحطم سمعته وتثير من حوله الشبهات، وكانت فرنسا قد غيرت سياستها بعد هزائمها المتتالية وجعلتها تدور حول محورين: أولهما إنشاء ما أطلق عليه المكاتب العربية أو الوطنية، والتي يقوم عليها مختصون بالشأن الجزائري من مختلف الاختصاصات، والهدف منها رسم السياسات التي ينبغي على المستعمر أن يتبعها، والمحور الثاني هو تجنيد الجزائريين في القوات الفرنسية ليقوموا بالمهام غير القتالية في البداية على الأقل.

ونجح كلا المحورين، ووضعت المكاتب العربية سياسة الأرض المحروقة القائمة على التخريب والتشريد، وإحراق المناطق المزروعة، ومصادرة قطعان الماشية التي تملكها القبائل العاصية، وأخذ الرهائن من الأطفال والنساء، والفتك بهم إذا استمرت المعارك، ويكفي أن نشير أن الكولونيل دو مونتاناك كتب في رسالة إلى صديق له عام 1843: ينبغي إفقار كل جزائري لا يقبل ما نريد، فلنصادر أمواله وندمره دون أن تأخذنا شفقة لكبير أو امرأة، وينبغي ألا ينبت العشب ثانية على أية أرض يُحارَبُ فيها الجيش الفرنسي، وقد حذرت أنا شخصياً كل الجنود الذي كان لي شرف قيادتهم أنني سأعاقب كل من أتى لي بعربي على قيد الحياة، لأننا يجب أن نسير في حربنا مع العرب على أن نقتل كل من هو فوق الخامسة عشرة ونأخذ نساءهم وأطفالهم على متن السفن ونضعهم في أبعد جزر المحيط الهادي الفرنسية.

ومن ناحية أخرى بدأت فرنسا في بذر الشقاق بين عناصر وطوائف الأمة الجزائرية، والمباعدة بين العرب وبين البربر، وكان الأمير عبد القادر أهم هدف لهذه السياسات، ولما عقدت فرنسا اتفاقها معه، واعترفت بإمارته، أمرت أعوانها وعملاءها المتظاهرين بالإخلاص للجهاد والمغالاة في حب الوطن ليطعنوا فيه، فقالوا: إنه حالف الكفار وأعداء الدين، فأصبحت بيعته باطلة، وحكومته غير شرعية! واستطاعت فرنسا أن تستميل بشكل خاص بعض كبار الطريقة التيجانية الصوفية، فثبطوا همم المجاهدين، ومالوا بهم إلى القبول بالمقدور، وجعلوا مقاومة المستعمر وكأنها مغالَبة للأقدار، ومكن هذا فرنسا من تحقيق أهدافها في تجنيد الجزائرين وتخفيف عدد الفرنسيين في قواتها في الجزائر، وقديما قال صالح بن عبد القدوس:

لا يبلغ الأعداء من جاهل ... ما يبلغ الجاهل من نفسه

ووفي مثل هذه الظروف يعلو ضجيج الفوضى الفكرية والشعارات العبثية فوق كل أصوات العقل والحكمة، وكان الأمير عبد القادر في عناء مع هؤلاء مثلما قال ابن عبد القدوس:

وإِنّ عَناءً أن تُفهِّمَ جاهلا ... ويحسب جهلا أنه منك أفهمُ

متى يبلُغ البنيان يوماً تَمامَه ... إذا كنتَ تبنيه وغيرُك يَهدِمُ

ونقضت فرنسا الاتفاق بعد سنتين ونصف، فعاد عبد القادر للجهاد ودحر الفرنسيين حتى ردهم إلى مدينة الجزائر، وصمد بعدها سنتين حقق فيها انتصارات متتالية، وبرز كرجل دولة في الحرب والإدارة، وطارت سمعته وسط أعدائه الفرنسيين على أنه مثال النبل والأخلاق، فقد تصرف متأسياً برسول الله في الرحمة والإنصاف مع من وقع في أسره منهم، حيث أطعمهم وآواهم وداواهم كما لو كانوا جنوده، وسمح لهم بأداء شعائرهم الدينية، بل إنه مرة أطلق سراح عدد من الأسرى إذ لم يبق عنده ما يطعمه بهم، حتى إن المارشال سولت وزير الحرب الفرنسي عدَّه ثالث ثلاثة من المقاتلين العظام في ذلك العصر، والآخران هما الإمام شامل ومحمد علي باشا الكبير، بل أطلق بعض الأمريكان اسمه Elkader على قرية أسسوها سنة 1846 في ولاية أيوا إعجاباً بشهامته.

وفي المقابل كانت فرنسا تمعن في التنكيل والقتل الذي استنكره أحد كبار مفكريها ونواب برلمانها أليكسيس دو توكفيل، والذي كتب سنة 1841 فقال: لقد عدت من أفريقية وفي خلدي الحزين أن طريقتنا في شن الحرب هي أكثر بربرية بكثير من العرب أنفسهم. إنهم اليوم هم مثال التمدن، أما نحن فلسنا هناك! وفي الحقيقة ما الفائدة أن نحل محل الأتراك لنقوم بتكرار ما كان العالم يكرههم من أجله! ولكن دو توكفيل لم يستطع أن يخفي تأييده لما تفعله القوات الفرنسية في الجزائر رغم استيائه العميق منها، فقد تابع يقول: لقد سمعت كثيراً من الرجال المحترمين في فرنسا يستنكرون أن يقوم الجيش بحرق المحاصيل ومصادرة الغلال، واعتقال غير المسلحين من الرجال والنساء والأطفال. وإنني أرى أن هذه الظروف العاثرة هي أمر ينبغي أن يقبله أي أناس يؤيدون حرب العرب... أنا شخصياً أؤمن أن قوانين الحرب تمكننا من تدمير البلاد، وأننا يجب أن نفعل ذلك بحرق المحاصيل حين يدنو الحصاد، وفي غير ذلك الوقت بشن غارات خاطفة لأسر الرجال والاستيلاء على المواشي. ثم يقول دو توكفيل: ومهما تكن الأحوال، فإن لنا أن نقول على وجه العموم أنه يجب تعليق كل أنواع الحريات السياسية في الجزائر.

ومع هذه السياسة الخالية من كل معاني الرحمة والإنسانية، بدأ الجياع ينفضُّون من حول عبد القادر، وبدأت كفة فرنسا ترجح في سنة 1842، فقد أعادت تنظيم قواتها في وحدات قليلة العدد سريعة الحركة، تستطيع الرد بسرعة على غارات الجزائريين الخاطفة، واستطاعت بذلك صد هجماته وإحباطها في أحيان كثيرة، وحيث بقيت المقاومة في شرق الجزائر ضعيفة، تمكن الفرنسيون من حشد قوات أكثر في الغرب لمواجهته، ولم تفلح جهود عبد القادر في أن تنضم إليه القبائل الشرقية، وبقي وحده في الميدان يواجه قوة أكبر منه وأكثر تفوقاً من الناحية التقنية، وحشدت فرنسا ثلث جيشها في الجزائر لمهاجمة عبد القادر فسقطت حصونه المنيعة في وهران ثم تلتها تلمسان.

وكان المغرب الأقصى رديف الأمير عبد القادر في جهاده ضد فرنسا، بل اتجه المجاهدون أول الأمر لتوسيد أمرهم إلى مليكه مولاي عبد الرحمن بن هشام الحسني السلجلماسي، المولود سنة 1204=1790، والمتوفي سنة 1276=1859، والذي تولى الحكم بعد عمه سنة 1238=1822، وذلك لأنه كان رجلاً صالحاً عادلاً محبوباً من الرعية، فأرسل أحد أولاد عمومته ليتزعمهم، ولكن فرنسا حذرته فأحجم وسحب ابن عمه، ولكن المغرب بقي للمجاهدين مصدر السلاح الأول ومقر الفر بعد الكر، ولا غنى عنهما لحركة تحرر لتحقق انتصارها.

ولما بدأت كفة فرنسا تزداد رجحاناً كان لا بد لها لهزيمة عبد القادر من أن تقطع عنه إمدادات السلاح والعتاد، وأن تحرمه من الملجأ الآمن، وفي الطرف الآخر كانت النكسات التي مني بها عبد القادر قد جعلته في حاجة أشد لكليهما، فاحتلت فرنسا وجدة في شرق المغرب الأقصى لتقايض المغرب عليها مقابل توقفه عن مساعدته ودعمه لعبد القادر، فأعد المولى عبد الرحمن جيشاً عرمرماً لاستردادها، ولكن فرنسا هزمته في سنة 1260= 1844، فعقد اتفاق طنجة مع الفرنسيين بألا يسمح لعبد القادر بالبقاء في المغرب أو اللجوء إليه وأن لا يسمح بتوريد السلاح والذخيرة له.

وكانت هذه قاصمة الظهر، ومع بوادر الفشل يكثر المنتقدون وحكماء الماضي المنفضون المنقضّون، فقاوم عبد القادر 3 سنوات أخر في عزيمة وإصرار وحقق بعض الانتصارات هنا وهناك ولكنه أدرك في النهاية أن الوقت قد حان لنهاية هذه الجولة، ليحمل الراية جيل آخر من بعده يقتفي آثاره ويكمل ما بدأه، فاشترط على فرنسا لاستسلامه أن تسمح له ولأهله بالسفر ليقيم في الإسكندرية أو عكا، فوافقت على ذلك، واستسلم في محرم سنة 1263= كانون الأول/ديسمبر 1847، بعد أن جاهد فرنسا 16 سنة، ولسان حاله يكرر بيتين من قصيدة له:

ونحن لنا دين ودنيا تجمّعا ... ولا فخر إلا ما لنا يرفع اللوا

وإنا سقينا البيض في كل معرك ... دماءَ العدى، والسمرُ أسعرت الجوى

ولم تف فرنسا بوعدها له بل أبقته في طولون بفرنسا قرابة سنة ثم نقلته بعدها إلى حصن أمبواز chateau de Amboise حيث أقام فيها حتى عام 1852 في ظروف صحية سيئة، وتوفي من جرائها عدد من رفاقه وإحدى زوجاته وولدين وأخ له، ولا يزال في القلعة نصب تذكاري لهذه الوفيات، وسرت حركة وسط عدد من مفكري فرنسا تطالب أن تفي الدولة بعهودها وتترك الأمير ليسافر إلى الشرق، ولكن دون أن تلقى آذاناً صاغية. قيل إنه وقف مرة في باريس عند لوحتين كبيرتين تمثلان إحدى معاركه وبدت فيها جنود فرنسا تقتحم الصفوف، فقال: أراكم تمثلون جنودنا منهزمة؟! فهلا نظرتم ورسمتم المعارك الكبيرة التي ولى فيها جنودكم الأدبار؟

واندلعت ثورة في فرنسا سنة 1848 جاءت بلويس نابليون بونابارت كرئيس للجمهورية، الإمبراطور نابليون الثالث لاحقاً، وأراد الحاكم الجديد أن يظهر بمظهر المجدد المتميز عن سابقيه، فأطلق سراح عبد القادر في أول سنة 1269= أواخر سنة 1852، وخصصت له الحكومة الفرنسية راتباً سنوياً، فسافر إلى تركيا ولقي أجمل ترحيب من السلطان العثماني عبد المجيد، وأقام في بورصة بعض الوقت قبل أن يرحل إلى دمشق سنة 1271=1855 ويستقر فيها، وكان له دور في حماية نصاراها في اضطرابات عام 1860 التي بدأها الدروز وتابعهم فيها رعاع السنة، ثم توفي فيها سنة 1300=1883، عن 78 عاماً، رحمه الله تعالى، ودفن في دمشق ثم نقل جثمانه في سنة 1386=1966إلى الجزائر التي استقلت سنة 1381=1962.

وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ الله وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَالله يُحِبُّ الصَّابِرِينَ

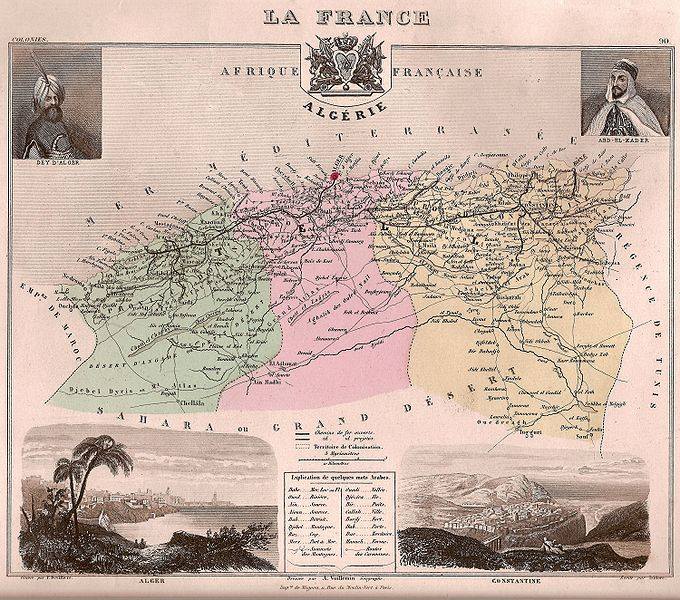

خارطة فرنسية للجزائر تحت مسمى فرنسا الأفريقية الملابس الرسمية والرتب في جيش الأمير عبد القادر الجزائري

جميع المقالات المنشورة تعبِّر عن رأي كُتَّابها ولا تعبِر بالضرورة عن رأي رابطة العلماء السوريين

التعليقات

يرجى تسجيل الدخول